Utopías disponibles

Hoy triunfa más la idea de transformación, donde nada es nuevo verdaderamente aunque pueda llegar a parecerlo.

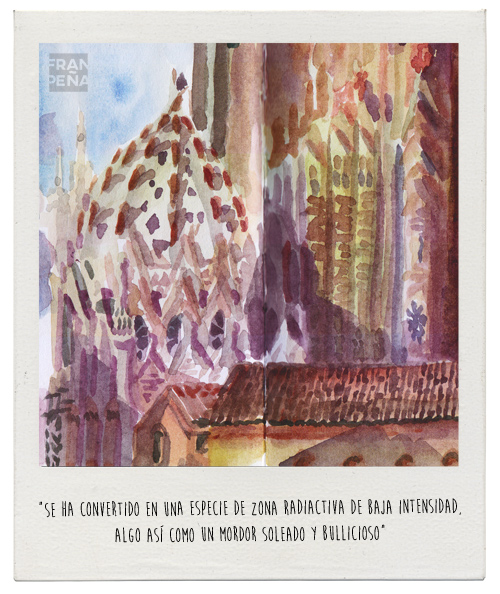

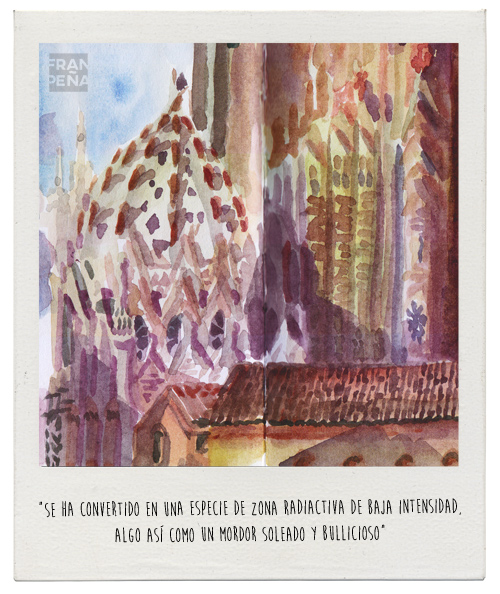

Hay una parte de Barcelona que se ha convertido en una especie de zona radiactiva de baja intensidad, algo así como un Mordor soleado y bullicioso. Si hay que entrar se entra, parafraseando el gag de Cruz y Raya, siempre que no quede más remedio. Tampoco es que te vayan a morder los perros, ni que te van a atracar nadie a punta de navaja -aunque más vale vigilar la cartera-, ni que esté todo más sucio de la cuenta, pero entrar porque sí es algo que muchos barceloneses preferimos evitar. Los límites de esta zona ocupada son tan difusos como variables, su expansión y contracción se corresponden con el movimiento de esa raza difusa que conocemos como ‘turistas’ -los orcos de la economía global, el ejército del Mammón, ese Saurón del capitalismo-, y evidentemente es lo que, muy genéricamente, llamamos ‘el centro’. Años atrás, ir al centro -técnicamente, lo llamábamos ‘bajar’- era como ir a cualquier lugar maravilloso, ya fuera Nueva York, Disneyworld, Tokio o el primer Sónar, un desplazamiento a un lugar mejor, hermoso desde ras de suelo hasta la última cornisa de los edificios, ancho y luminoso, un espacio en el que comprar, estar, mirar, vivir. Era nuestro, joder. Pero el centro ya no eso, no es de nadie, y lo que es peor, ni siquiera es de todos, porque se ha convertido en un lugar para los demás. Para los que vienen y se van, y su mayor objetivo al venir es, durante un rato, estar. Para ellos, un parque temático; para los locales, un Guantánamo.

El centro es un perímetro que cumple a la perfección el principio de Arquímedes: si entra un nuevo cuerpo, su volumen desplaza la masa previamente situada ahí dentro. Una vez más recurriríamos a Cruz y Raya, o José Mota, tanto da, y diríamos aquello de las gallinas que entran por las que salen: si de repente la densidad del centro se multiplica por dos, significa que alguien tendrá que salirse, y como ellos no se van -porque quieren ver el Mercat de la Boqueria, que no sabemos qué le ven de especial, y porque quieren finalizar las primeras etapas de la ruta del Modernismo, y sobre todo quieren merendar paella de plástico en una terraza con vistas a la estatua de Pitarra-, lo normal es que se vaya usted. O que me vaya yo. El caso es que nos vamos y nos han robado el centro. A según qué horas, según qué días, es peor que un traslado entre escenarios grandes del Primavera Sound. Es mejor no estar.

Hace ya mucho tiempo que, como mucha otra gente, uno dio por perdida la batalla del centro. Barcelona es el lugar donde se reside, pero en general ya no es la ciudad donde se vive. Por completo, al menos; no podemos ser barceloneses a jornada completa. Se puede comprender que sea un mal necesario, un sacrificio por el bien común, porque o vivimos del turismo o nos convertimos en Castilfrío (provincia de Soria), pero jode horrores. Es como si una habitación de nuestra casa estuviera siempre cerrada: podemos entrar en la cocina, en el baño, podemos salir al rellano, asomarnos al balcón, pero la pieza más amplia y luminosa, el salón bellamente decorado, donde están nuestros libros y nuestra tele HD, ese está cerrado con llave, y si se abre siempre hay un señor hundido en el sofá, con los pies en alto y descalzado, comiendo snacks y viendo películas. Antes era nuestro lugar de ocio predilecto, ahí donde nos sentíamos mejor. Pero nos dijeron que vendrían los bárbaros, como en el poema de Cavafis, y resulta que al final no pasaron de largo y se quedaron en Lloret, o en Salou, sino que finalmente llegaron, con sus pareos y sus viseras, con sus Visas Oro y sus palos para selfie, con su hambre voraz dispuesta a ser saciada con las peores tapas de Ciutat Vella pagadas al precio de cien gramos de Jabugo. Quisimos resistirnos, pero no pudo ser. Nos dimos por vencidos.

Sin ser plenamente consciente al principio, durante años uno ha venido creando rutas mentales de escape y líneas de movimiento para deambular por el centro. Son planos al más puro estilo “Prison Break” que muestran puertas, líneas de corte, atajos, callejones. Al fin y al cabo, el centro no es una región completamente invadida y colonizada, no es una ocupación al estilo Berlín 1945, sino una zona de influencia con pasadizos ignotos en paralelo a aceras atestadas, con zonas de peligro y máxima densidad y otras que son pequeños oasis de soledad. No hubiera sido necesario desarrollar esta habilidad -que demuestra las teorías de muchos neurólogos al hablar del cerebro como una materia casi plástica, adaptada a los cambios en el entorno, incluso en la edad adulta- si no fuera porque el centro se ha vuelto intransitable, porque ya no se trata únicamente de las familias inglesas que fotografían fachadas, ni de los vendedores de latas hábiles en la composición de palabras a la manera del alemán -“cervezabier”-, ni de los pelotones de ciclistas que se creen que esto es Ámsterdam, o la Paris-Roubaix, e intentan ir en paralelo por las aceras de Carme u Hospital sin dejar un palmo libre, por no mencionar skaters, repartidores de flyers de franquicias de bocadillos, especímenes lentos cargados de maletas, floristas y rebaños alrededor de un guía turístico apostados ante los muros medievales de los alrededores de la Catedral. No se trata de ninguno de estos colectivos en particular, decíamos. Se trata de que ya no cabemos más, ni los que estábamos ni los que vienen, que se está acabando el espacio, que no hay más sitio, y si ocurre que en España ya no cabe un tonto más, en Barcelona ya no hay sitio para más guiris. A un lado tenemos el mar y al otro hay montaña: Barcelona, a diferencia de Londres o Berlín, es una caja de cerillas y no tiene lebensraum.

Así que no entramos, voluntariamente nos mantenemos al margen, desistimos de vivir en toda Barcelona, a pesar de que pagamos mucho por ello, para conformamos con semi-vivir en diferentes periferias en los que todavía se nota apagada la sensación de agobio, y de tener que entrar en esa cúpula ominosa lo hacemos con la escafandra, el machete, una oración a cualquier dios y el cronómetro en la mano. Cruzar el centro -por ejemplo, de Universitat al Borne-, si hay huelga de metro, o no nos sale a cuenta perder tanto tiempo en un transporte de pago para hacer trayectos cortos, se vuelve como una etapa de Pekín Express, un jodido infierno. Los barceloneses somos como Bartleby: ¿salir de casa y pasar por el centro? A menos que tengamos entradas para algún espectáculo, o reserva en un buen restaurante de la zona, o una necesidad urgente de acudir a alguna tienda específica, preferiríamos no hacerlo.

En el debate sobre el daño que el exceso de turismo le está haciendo a Barcelona siempre sale la comparación con Venecia, y nos parece muy pertinente, porque el problema de Venecia no es tanto que vaya mucha gente al año, sino la concentración de esos miles de turistas siempre en el mismo punto. Viajar a Venecia se puede hacer de dos maneras: la primera es la típica, aborregándose, yendo a donde dicen todas las guías, sin alejarse de las zonas comunes, y la segunda consiste, precisamente, en evitar esas zonas comunes en las horas punta -por ejemplo, sólo debe atravesarse la Piazza de San Marco a primera hora de la mañana, o en la noche; se procurará no entrar nunca en la Basílica ni meterse por la calle de la Mercería, nunca andaremos por la Riva dei Schiavoni a mediodía y lo pasaremos muy mal si, por un casual, tenemos que cruzar el Gran Canal por Rialto-, para así movernos por la otra Venecia, que es casi igual de espectacular y mucho menos concurrida. El problema es que a los turistas que vienen a Barcelona no se les ha enseñado a disgregarse por los barrios, visitar otras playas que no sean la Barceloneta, a explicarles que la Boqueria no tiene ninguna gracia -nunca la ha tenido-, que al Palau de la Música o Santa Maria del Mar se puede entrar, que no hace falta quedarse fuera. Al final, ni pa’ ti ni pa’ mí, y así es como nuestra ciudad se diluye cual azucarillo en el té con extractos de frutas de los establecimientos hípsters: ha sido como prestar un libro; técnicamente el libro es nuestro, pero no nos lo van a devolver. Está en su poder, perfectamente custodiado por tour-operadores, cadenas hoteleras, AirBnB y editores internacionales de los libros de Robert Hughes.

Hemos renunciado al centro y no sabemos cómo pelear para que nos lo devuelvan. Hasta hemos perdido las ganas de reclamarlo. Vivimos en Barcelona sin vivir en ella, como Santa Teresa debatiéndose entre el cuerpo y el alma, como si la ciudad tuviera un Chernóbil ahí en medio: nos aseguran que ya está limpio, pero nos da cosa entrar. Mejor no. Mejor dar un rodeo. Mejor bajar la mirada, para que la belleza de la ciudad -pese a todo- no nos hiera y nos recuerde lo que fue tan grato, y ahora tan doloroso. Mejor evitarlo y no estar.

Ilustración: Fran Peña

Hoy triunfa más la idea de transformación, donde nada es nuevo verdaderamente aunque pueda llegar a parecerlo.

No existe un mundo perfecto único, varios modelos conviven y se yuxtaponen. En la mezcla de ideas está el valor.

Esta colección se dedica a esas ansias de vivir la vida al máximo para acabar en el hoyo. Una galería fotográfica de Bernat Rueda.